オレンジページを動かす、さまざまな部署の個性的なメンバーたち。それぞれのワークスタイルから、多岐にわたる業務やオレンジページのカルチャーが見えてきます。今回話を聞いたのは、ECサイト「オレンジページ shop」の運営を手がけるeビジネス推進部 ECチーム マネジャーの平尾克美。ヒット商品を生み出す秘訣や商品開発へのこだわりを明かしてくれました。

運営から商品開発、卸販売まで。多岐にわたる業務をこなす“店長さん”

—まずは平尾さんのお仕事と、「オレンジページ shop」について教えてください。

平尾克美(以下「平尾」):ECサイトである「オレンジページ shop」はもともと「オレンジページ通販」という、誌面に掲載された商品の注文を電話で受ける通販サービスから始まっているんです。それが時代の流れとともにオンラインだけになって。料理家さんと一緒に開発するようなオリジナル商品にも力を入れつつ、9割以上はSuicaのペンギンのグッズを販売しています。

—商品数がすごく多いですね。

平尾:そうなんです。ほとんどは別部署のモノクリエイト部が実店舗向けに商品開発したもので、月に10点以上も新商品が出ます。一方でECチームのつくる商品は、専門店への卸販売とオンライン中心で高価格帯のものが多いですね。どのように売ろうか、プロモーションを考えながら商品開発をしています。

—平尾さんのとある1日のスケジュールを教えてください。

平尾:午前中は自宅で、オレンジページ shopの前日の売上や注文状況、製造元や卸先ショップ、顧客の対応状況、チームメンバーの勤怠や各担当者の業務の進行状況、問い合わせについて確認と対応をして、昼食を済ませたあとに13時ごろから出社します。途中で書店や雑貨店などに寄り道して、商品の参考になりそうな売り場をチェックすることもありますよ。

出社後は午前中の対応の続きと、実際に商品を確認しながら各担当者とプロモーション施策やスケジュールなどの打ち合わせ。製造元や卸先ショップとの商談、料理家さんとの打ち合わせが入ることもあります。そして、17~18時でチームミーティングがあり、18時以降は残務処理と雑誌『オレンジページ』の販促ページの誌面制作やブログ、SNS発信など自分の業務を行って、切りのいいところで退社といった流れです。

—業務がかなり広いですが、マネジメントも行っていらっしゃるんですよね。

平尾:そうですね。オレンジページ shop全体をとりまとめているので、部署内では“店長さん”と呼ばれたりもします(笑)。

—業務の比重としては商品開発が大きいのでしょうか?

平尾:比重でいうとそうかもしれません。というのも、商品開発はどうしても時間がかかるんです。下調べをして、メーカーさんから相見積もりを取ったり、いろいろなサンプルを取り寄せて検討したり。あと、コストもかかるので社内承認をもらうにもすぐにとはいきません。サイトの運営や卸販売業務を日々ルーティンで行いながら、年にいくつかは目玉商品を開発できるよう、常にいろいろと動いている感じですね。

ヒット商品をつくり出す醍醐味

—仕事をしていて楽しいと感じるのはどんなときですか?

平尾:やっぱり、開発した商品が売れたときでしょうか。在庫管理やお客さま対応など急ぎの業務もふくれ上がるのですが、「当たった!」とチームの士気も最高潮に上がります。 たとえば、2022年と2023年に発売した「ツレヅレハナコ × オレンジページ ふたつき鉄製揚げ鍋」は大小合わせてもう5000個以上売れていますし、2024年発売の「ツレヅレハナコ × オレンジページ ふたつきアルミ丸バット」も大変好評をいただいています。あとは「Suicaのペンギン 特大ぬいぐるみ」(現在は完売)も! 大きすぎて、つくったものの売れなかったらどうしようと思っていたんですが、あっという間に「お迎え先」が決まってしまい。もう本当にみんなでキャーキャー言ってよろこびあいました。

—お客さまからの反響もたくさん届くのではないですか?

平尾:はい。お手紙をいただいたり、SNSでコメントをいただいたり。サイト上の購入者からのレビューを読むのも至福の時間です。心の栄養源ですね。

ただ、なかには厳しい意見もあります。先ほどのSuicaのペンギンのぬいぐるみを発売したときには、愛着を持ってぬいぐるみをお迎えしてくださったからこそ、刺繍のほつれなどの苦情があり、極寒の倉庫で百数十体もの検品をしたこともありました。そういったこともあるので、オリジナル商品についての責任は、売り方も含めて非常に重く受け止めています。

—新商品の開発というと、外部の方とのやりとりも多そうですね。

平尾:そうですね。長期にわたる密なお付き合いになるので、異なる業界の考え方や動向を知ることもでき、非常に勉強になります。同時に、プロフェッショナルな方々と商品をつくりあげられることにも、とてもやりがいを感じますね。ふだん何気なく使っているものも、素材や耐久性など、さまざまな検証を経たうえでできあがっているんだなとか、ものづくりの裏側を見られるのは役得です。そういった開発ストーリーを発信することも顧客満足度につながると思っています。

地味だけど役に立つ。生活者の視点でのものづくりが誇らしい

—オレンジページの働き方や、気に入っているところがあれば教えてください。

平尾:生活者であることが仕事に活かせるところです。「食事、どうしてる?」「器や調理道具、なに使ってる?」「どうしてそれを選ぶの?」「なにが面倒?」といった、日常生活のすべてが企画につながるなと思っています。

5年前に現在の部署に異動するまでは、WEBメディア「オレンジページnet」を20年ほど担当してきたのですが、生活者であることの体験や視点や発見や、時代とともに変わる生活様式すべてが企画になるという点では、かたちにするものがWEBでも紙でも商品でも変わらないのかなと感じていて。それを一緒につくりあげていく仲間がいて、発信できる媒体があって、自分がそこに携われていることをとても幸せに感じています。

—日常生活から生まれた企画の具体例があれば教えてください。

平尾:実は2025年7月18日に「うまくいくふた」という商品を発売したんです。フライパンで焼いたものを、ふたやひと回り大きいお皿を上にかぶせてひっくり返す、みたいなレシピがたまにありますよね。でもふたやお皿って、けっこう重いじゃないですか。料理をする人にとっては小さなストレスを感じる作業だったと思うんです。 そんなとき、料理家の植松良枝さんから、「スペインにはトルティージャ(スペインの卵料理)をひっくり返す専用のフタがあって、愛用していたんだけど、生産終了になってしまったから一緒につくってくれませんか?」というお話をいただいて。これはオレンジページの読者にすごくよろこばれるものなんじゃないかと感じました。

—企画を通す際になにか苦労したことはありましたか?

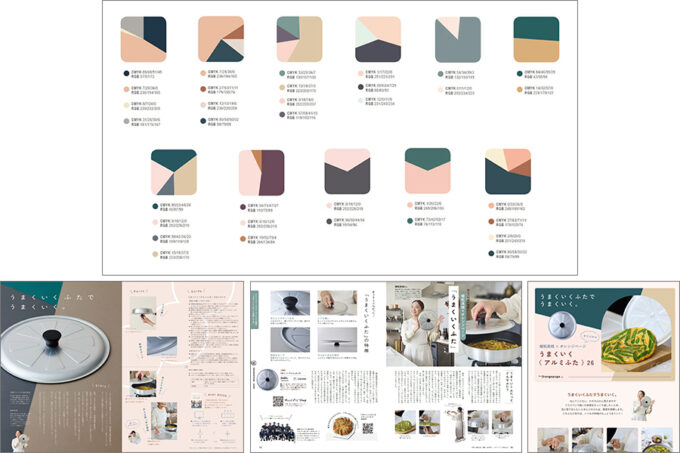

平尾:フライパンのふたなんて地味だし、売れるのか?というのがとにかく心配で。だからこそ、企画にはものすごく力を入れました。 ネーミングもどうしようか考え抜いてこの名前にしたんです。「なにがうまくいくの?」と思ってもらいたいのと、“うまくいく”事例をプロモーションで見せていけたらと考えています。見た目もなんてことのないふたなので、訴求する際のビジュアルも悩みに悩んで「色」から決めました。

人によっては、「なにがいいの?」って思われてしまうかもしれませんが、こういう地味だけど役に立つ商品をこれからもつくっていきたいなと思います。

—最後に、「生活者であれ、創造者であれ」というオレンジページの人事ポリシーをどのように捉え、実践しているか教えてください。

平尾:ちょっと話がズレるかもしれませんが、私、オレンジページに入社して本当に人生が変わったんです。大きな声では言えませんが、入社前は『オレンジページ』を買ったことがなかったですし、食べることも特別好きというわけではなくて。それが、ここに来たらみんな超食いしん坊で(笑)、すごく刺激を受けました。

ためしに本誌に載っている料理をレシピ通りにつくってみると、すごくいろんなことがわかりました。似たレシピでも、料理家さんや時代によってつくり方やポイントが変わるし、訴求の切り口も変わる。その裏側を知ることができるのは貴重な経験だなと思っています。 生活するなかで、誰かに相談するほどでもないけれど、指摘されたら「それ、なんとかならないかと思ってた!」みたいなことや、自分だけのようで実は多くの人が同じようにストレスを感じながら「まあ、いっか」とやり過ごしているようなこと。自分が生活者でなければ見出せない、小さな課題に寄り添い、情報や商品や体験としてかたちにできることがオレンジページの強みじゃないでしょうか。なんて創造的な仕事だろうと、誇りに思っています。