オレンジページを動かす、さまざまな部署の個性的なメンバーたち。それぞれのワークスタイルから、多岐にわたる業務やオレンジページのカルチャーが見えてきます。今回話を聞いたのは、『オレンジページ』で編集を務める屋代悠里。企画を立て、誌面を制作する日々の楽しさや苦労、そして自身の「生活実装」などについて話します。

定番のなかにも「新しさ」のある誌面づくり

―はじめに、現在の業務内容について教えてください。

屋代悠里(以下「屋代」):主な仕事は、雑誌『オレンジページ』の編集です。巻頭の特集やサブ企画だけではなく、美容の連載やぼくさんによるイラストレシピの連載「ぼくの季節を楽しむ ゆるレシピ」などにも企画立案から関わっています。

また、昨年からは雑誌とWEBの部署が統合されたため、オレンジページnetの記事制作や、レシピ動画をコンテから制作してSNSへ投稿したりもしています。

今年からは編集部内で発足した広報チームにも加わり、『オレンジページ』をより多くの人に知ってもらえるように、つくり手目線でプロモーション企画の立案も行っています。

―動画制作では、誌面の編集とは違うスキルが求められそうですね。

屋代:そうなんです。雑誌と動画では、人気のあるメニューが違ってきたりして。動画は昨年から担当し始めたばかりなので、日々勉強中。どうすれば再生回数を伸ばせるのか手探りの状態です。

だからこそ、チームワークを大事にしています。2週間に一度、部内の動画チームで集まり、再生回数などのデータを振り返りながら次に撮る動画について話し合っています。そこで出たアイデアを次の制作に活かすようにしています。

雑誌の誌面づくり以外の業務が増えましたが、そのぶん得られる新しい知識は、これから編集者を長く続けていくうえでの武器になるはずです。大変ではあるのですが、前向きに取り組んでいます。

―屋代さんは2017年に第二新卒採用枠で入社されました。前職ではどのようなお仕事をしていたのですか?

屋代:前職はまったくの異業種で、金融系の会社で事務をしていました。当時、いろいろな雑誌を眺めることが自分にとって息抜きであり、ワクワクする時間でもあると気づき、「雑誌をつくる編集者になりたい」と思うように。それで、出版社に絞って転職活動を始めたんです。

とはいえ未経験だったので、まずは出版社に入ることを優先。編集職以外の職種も含めて幅広く募集をかけていたオレンジページに応募したところ、採用が決まりました。最初は当時のくらしデザイン部に配属され、そこでマーケティング担当や広告営業を経験したあと異動になり、2021年からは編集者として働いています。

―念願の編集者になって感じたことを教えてください。

屋代:マーケティングや広告営業での経験が、いまの仕事に活きていると感じます。たとえば、広告営業としてタイアップ記事の撮影に立ち会い、現場の流れや空気感を知られたことは、編集者として現場に入ったときに役立ちました。

『オレンジページ』は年間24冊出版していても飽きることがないのも魅力的です。たとえば、毎年登場するアイスやチキンステーキのレシピは、切り口や見せ方を変えれば新しい企画になります。料理家さんによって工夫もさまざまで、それもおもしろいですね。また、同じテーマを繰り返すたびに知識が深まっていくので、「このレシピは、ほかのレシピとここが違う」とはっきり打ち出せるようにもなってきました。そんなふうに、毎号新鮮な気持ちで仕事に取り組んでいます。

自宅でレシピを試作し、生活者視点を体感する

―屋代さんの1日の仕事の流れを教えてください。

屋代:いまは在宅勤務が多く、出社は週に1回ほど。在宅の日は9時半くらいに始業して、午前中はメール対応やオンラインの打ち合わせをすることが多いです。昼食は簡単につくれる麺類が中心で、担当企画の料理を試作することもあります。というのも、『オレンジページ』では編集部が全品試作することを大事にしているのですが、1品のみを試作するのなら、会社のテストキッチンよりも自宅で試作したほうが効率的に時間を使えるからです。また、読者と近い環境で調理してみると「この工程は、違う書き方のほうがわかりやすいな」といった気づきも得られます。だからこそ、まずは自分で体験してみることが大事なんです。

昼食をとったあとは、企画つくりやコンテ作成などのじっくりと考える作業が中心で、19時くらいに終業しています。

—仕事をしていて、楽しさややりがいを感じるのはどのような場面ですか?

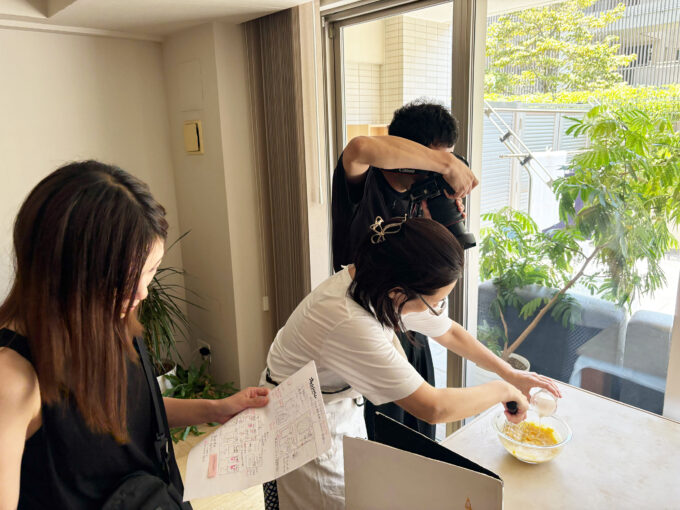

屋代:楽しさを感じるのは、撮影でいい写真が撮れたときです。社外のプロフェッショナルの技を目の当たりにできるのは編集者ならではの醍醐味で、その力が合わさって「バチッ」と決まると、その写真を早く読者に見てもらいたくなります。また、編集の仕事を通じて、料理や家事、美容などの新しい情報を常にキャッチできるのも楽しいですね。

一番のやりがいを感じるのは、読者から反響があったとき。担当した企画に対して、読者アンケートやSNSで「役に立った」「おもしろかった」という声があるとすごくうれしいです。特に印象に残っているのは、読者のみなさんからのおたよりを掲載する「ORANGE POST」というコーナーに、美容の連載で紹介したコスメを購入した方が「娘と一緒に使いました」と感想を寄せてくださったことです。おたよりを送ってまで伝えてくださった気持ちがうれしくて、いまだに忘れられません。

―反対に苦労しているのは、どのようなところでしょうか。

屋代:WEBを中心に無料でレシピや生活周りの情報が手に入るいまの時代に、読者に「お金を払ってでも読みたい」と思ってもらえる誌面づくりをすることです。そのために、無料の情報では手に入りづらい、プロの料理研究家さんならではの調理のコツやポイントといった一歩踏み込んだ情報を整理して、わかりやすく伝えることを意識しています。また、食の編集者だからこそ届けられる、「次はこれが流行りそう」というトレンド感のある情報を伝えることも大事にしています。

―そのために、どんなことを意識していますか?

屋代:常にアンテナを張って、企画に落とし込むことです。さらに、読者の予想をいい意味で裏切れる提案ができたらいいなと思っています。たとえば「油淋鶏はおいしいけれど、揚げるのが面倒くさい」といった小さなお悩みに対して、「実はこんな簡単な手法で、おいしくつくれるんです!」と目から鱗のアプローチで解決できたらと考えています。

生活のなかで抱く小さな違和感が企画の出発点

―オレンジページのカルチャーをどう捉えていますか?

屋代:社内には実直な人が多く、みんなが相手目線に立って安心できるサービスを提供することを大切にしていると感じます。『オレンジページ』では全品試作して、誰でも安心してつくれることを目指しているように、誌面づくりに携わる社員も「信頼できる情報を届けたい」というマインドを常に持っているのではないでしょうか。

部署のメンバーはみんな年齢が近いこともあり、お互いにいい刺激をもらっています。みんなで動くというよりは、それぞれが担当企画を持っていて個別に現場に出ることが多いので、出社して顔を合わせる際にはコミュニケーションをとることを大事にしています。ランチや試作の合間に雑談しながら、「あの先生、こういう企画がやりたいって言ってたよ」とか、「この前差し入れでもらったスイーツがおいしかった」と現場で知った情報を交換しています。その情報は、毎号の企画はもちろん、オレンジページnetにある編集者の手土産を紹介するコーナーでも参考にしています。みんな好奇心旺盛なので、いろいろなジャンルの話を聞けるのは勉強になりますし、楽しいですね。

—最後に、屋代さんが生活者であると実感する瞬間について教えてください。

屋代:料理や家事をしていて、「ここがもう少しラクになれば」「もっとおいしくつくれたらいいのに」と感じたときでしょうか。日々の生活のなかでの、小さな違和感を見落とさないように心がけています。

同じ理由で、友人や部署のメンバーとの雑談では相手の暮らしぶりを聞くようにしています。たとえば「厚みがあるふわふわのハンバーグをつくりたいんだけど、いつも中が生焼けになるんだよね」というぼやきを聞いたら、「加熱時間の黄金比を提案すれば、ヒット企画になるかもしれない」といったように企画につなげています。 この仕事を続けるうちに料理や家事の知識が増えて、たとえば「鶏むね肉がしっとりする蒸し方」なども頭ではわかるようになりました。ただ私は自他ともに認める不器用で(笑)、料理やクラフトなど、紹介されている通りにやってみてもうまくできないことがあります。そんなときは、「私でもできるような、もっと簡単な方法はないかな」と企画につなげていく。自分自身が不器用であることが、生活者視点の企画を考えるうえでのヒントになっています。